慢性白血病の主な治療の流れ

慢性白血病では、最初から大量の抗がん剤で治療するようなことはありません。

何よりも大きな違いは、症状がゆっくりと進行することです。

そのため、日常生活の中でも自覚症状に乏しく、実際に白血病と診断されても、早急に治療を開始しない例も少なくありません。

また、急性白血病では、がん化した細胞を徹底的に死滅させることを目指しますが、慢性白血病の場合は病気の進行を食い止め、症状が出ないことを目指します。

ですから、穏やかな治療法を選択し、日常生活への負担も少なくて済むのです。

そして、重症化をしないまま寿命をまっとうする患者も多くいます。

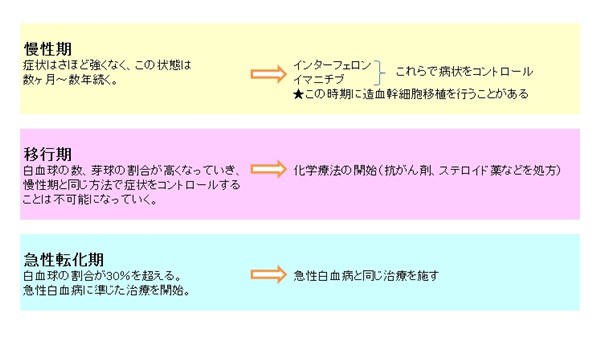

慢性白血病の場合、病期に応じて適切な治療法を考えていきます。

まずは「慢性期」と呼ばれる期間ですが、この時期には自覚症状があまりありません。

ですから、この状態が理想であり、がんの進行を食い止めるように生活に負担がかからない程度に症状をコントロールします。

症状が一段階進むと、「移行期」と呼ばれる段階になります。

この時期には、貧血や発熱などの症状が現れるようになり、治療ももっと強いものになります。

そして、急性転化期になると、ここでは急性白血病と症状の差はなくなり、急性白血病の治療と同じように強力な寛解療法をしていくことになります。

ここにあるものは大まかで標準的な治療の流れであり、本人の要望や医師との相談内容によっては、変わることがあります。

白血病とは?

- 白血病の概要

- 急性骨髄性白血病(AML)

- 慢性骨髄性白血病(CML)

- 急性リンパ性白血病(ALL)

- 慢性リンパ性白血病(CLL)

- 成人T細胞白血病(ATL)

- 小児白血病

- そのほかの白血病

- 白血病の症状

- なぜ白血病になるのか?